写真/石松健男

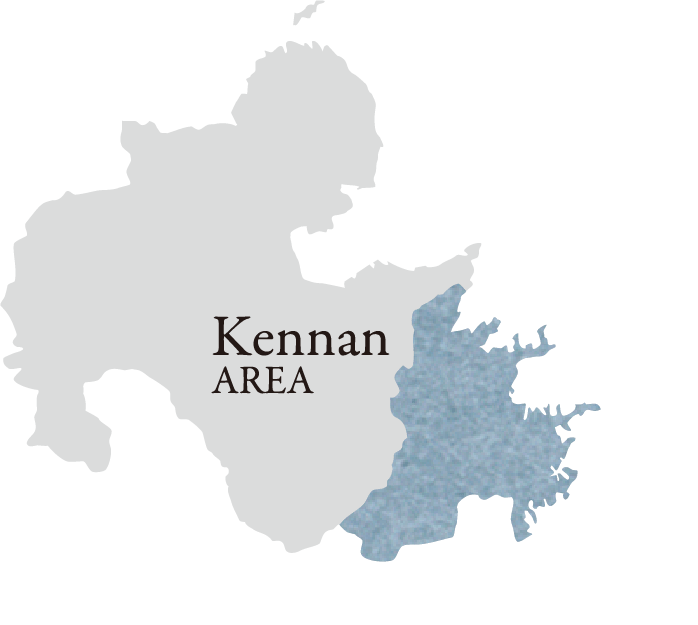

津久見港から四浦半島の北岸に沿って海上を、14.5キロ。定期船が保戸島に近づくと、波止場から山の斜面にかけて、コンクリート3階建て、なかには4階建ての住宅がびっしりと並んでいるのが見える。

島で人の住めるところは西海岸だけ。あとは豊後水道の荒波が洗う断崖である。高い建物がひしめくわけだ。そしてここが、遠洋マグロ漁の日本でも有数の基地である。

マグロ漁は明治30年代から始まった。東シナ海から南の海にかけて、保戸島の延縄漁船の活躍は有名。また長期にわたる漁から帰ったあとの豪快な遊びぶりでも知られた。遊興の場は津久見の街ではなく、別府、いや東京の銀座だとまで言われたほど。

マグロ漁は今も変わらない。しかし、漁獲制限や世の動きにつれ、最盛期には150隻を超えたという船数は現在、組合に加入するもの15隻。港には毎日、どの船がどこにいるのか、無線によって知らされた情報が掲示されるが、それもかなり寂しいものになった。

島の人口も数十年の間に半分以下となり、1000人を割った。高齢化も進んでいるなか、坂道の多さなど環境は厳しい。大分県の離島振興計画も現状を見て「つくり、育て、管理する漁業」へと変わってきた。

だが、漁船の活動と共に変わらないのは島人の人情。柳田国男が『海南小記』で「この島はまるで大きな一家のようだ」と書いた状況は今も生きて脈打っている。 保戸島の名は、古代の海部郡のうちの穂門郷に由来するらしい。ホトは生産や豊漁にかかわる言葉。保戸島がこれからも栄えるように祈りたい。

海難以外の悲しい出来事もあった。1945(昭和20)年の終戦直前の7月25日、米軍のグラマン戦闘機が投下した爆弾の一つが授業中の小学校を直撃、児童や教師126人が亡くなっている。戦争は常に悲惨である。

出漁の準備をするマグロ漁船。