写真/石松健男

ススキの穂波が銀色に光り始めると、高原の秋は一気に進み、山や谷が紅葉すると、やがて冬が急ぎ足でやって来る。春の野焼きの後、すぐに緑がもえて夏が訪れるように、久住高原の四季の移り変わりは実に鮮やかだ。

「草深野ここにあふげば国の秀や久住は高し雲を生みつつ」。高原のど真ん中、北原白秋の歌碑が立つ。すぐ下には徳富蘇峰の詩碑もある。

長湯温泉から大草原を経て瀬の本に至るまで、高原にはたくさんの文学碑がある。万葉集の昔から頼山陽の「九重山」を経て現代まで、詩文や絵画で山と高原をたたえた人は枚挙にいとまがない。

「大いなる師に近づくと似たるかな久住の山に引かるる心」と与謝野鉄幹は山を仰ぎ、晶子は草原を眺めて「久住山阿蘇のさかひをする谷の外に襞さへ無き裾野かな」とうたった。

晶子の歌のように、高原はまさに広い。ある時、ネパールのシェルパを案内した。彼は高原の一角で車から降ろしてくれと言い、しばし草原を眺めていたが、やがて「氷雪と岩のヒマラヤは白き神々の座だが、この緑の広がりも世界の宝だ」と語り、目に涙した。

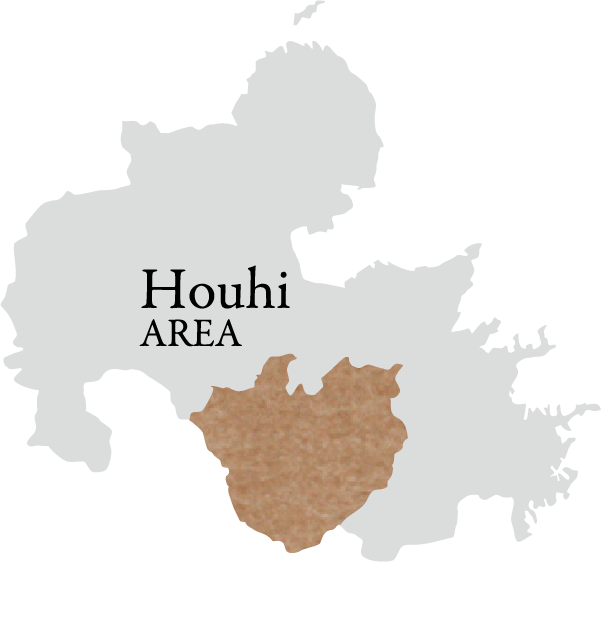

標高600メートルから1000メートルにかけ、ゆるやかに連なる草波は九州最大で、日本でも屈指の大高原である。野口雨情がうたうように「山は雲つく裾野はひろい何処が久住のはてだやら」である。その果てに阿蘇が煙を上げ、祖母・傾山群が波打つ。

もちろん、高原は訪れる人だけのものではない。そこは先史時代から今日まで、人々の生活の場である。草を刈り、牛馬を育て、高冷地野菜をつくり、時には鳥獣を狩り、人は何千年もの営みを続けてきた。山をあがめ、草原に溶け込み、自然とともに生きてきた。

しかし、その環境は優しくも厳しい。夏は涼しくても、冬は寒気が渦巻く。人々はそれに耐え、めぐり来る季節を待つ。

ススキが揺れる久住高原。